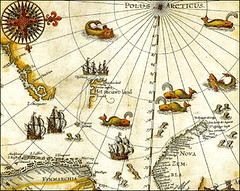

Cuentan que, lejos, muy lejos, donde el océano se convierte en hielo, allá en el profundo norte, existe una ruta por la que un navío podría navegar hacia oriente. Al menos, tal era la idea que durante siglos ha alimentado la imaginación y las fiebres de muchos exploradores, afanados en hallar vías alternativas para las flotas europeas hacia los confines del mundo.

Cuentan que, lejos, muy lejos, donde el océano se convierte en hielo, allá en el profundo norte, existe una ruta por la que un navío podría navegar hacia oriente. Al menos, tal era la idea que durante siglos ha alimentado la imaginación y las fiebres de muchos exploradores, afanados en hallar vías alternativas para las flotas europeas hacia los confines del mundo.

Hubo quien lo intentó por el este, navegó hacia el norte y bordeó los hielos árticos hacia costas siberianas. El intrépido holandés Willem Barents perseveró, probó suerte tres veces, a la tercera encontró la muerte en las heladas costas de Nueva Zembla, tierra de espejismos asombrosos y hogar de secretas instalaciones nucleares rusas. Allá en el siglo XVI, cuando Barents creyó haber encontrado la ruta hacia las Indias surcando el inhóspito Ártico, no había contaminación radiactiva, pero el lugar era igualmente peligroso, tanto que, finalmente, el explorador terminó allá sus días sin alcanzar el ansiado oriente. Pasó mucho tiempo hasta que otros lo volvieran a intentar, aunque ahora, milagros del paso de los siglos, la quilla de los buques no estaba formada de frágil madera, sino de acero. Habían llegado los rompehielos, tras ellos vinieron otros monstruos terribles, como aquel vetusto pájaro de acero mortal, un Tupolev 95, que en sus entrañas transportó la mayor bomba nuclear jamás detonada. Sucedía sobre el cielo de Nueva Zembla en 1961 y, por entonces, a ambos lados del Ártico, se hacían planes para espiar y, llegado el caso, invadir al pérfido enemigo.

Al otro lado, más allá de la banquisa, los norteamericanos colocaban bases aqui y allá, jugando con sus artilugios bélicos al borde del Ártico canadiense. Mucho tiempo antes, en las mismas aguas, a orillas de las mismas tierras, otros exploradores habían padecido la misma fiebre. Desearon y soñaron encontrar el Paso del Noroeste, un canal natural libre de hielos que conectara el Atlántico con el Pacífico, bordeando los peligros árticos. Salvo, quizá, el osado Roald Amundsen y su pequeño velero Gjøa, saltando a duras penas de isla en isla por el norte canadiense, nadie pudo nunca aprovechar el Paso del Noroeste. Inspiración para poetas y políticos, el mismísimo Chateaubriand saltó de la Francia revolucionaria a los Estados Unidos, recién nacidos, para alcanzar la gloria de ser el primero en dar con el dichoso paso. Volvió sin tan siquiera acercarse al Ártico, pero aquel viaje por las Américas grabó imborrables recuerdos en su mente de los que luego, con el paso de los años, han bebido muchos otros.

Durante un tiempo, aquella fiebre parecía olvidada. Salvo en los gabinetes militares de los dos grandes monstruos nucleares en plena Guerra Fría, nadie más miraba allá arriba. Pero llegó el deshielo, el literal y el político. Resultó que en tan lejanos parajes había petróleo y minerales estratégicos. La fiebre regresó de nuevo, el Paso del Noroeste volvió a ser codiciado, pero ahora era real, la banquisa se retiraba y prósperas rutas comerciales que ahorrarían mucho tiempo de viaje unirían el Atlántico y el Pacífico. Vamos a hacer un montón de dinero, se dijeron unos y otros, pero he aquí que, jugando con fuego, los rusos decidieron reclamar el mismísimo Polo Norte. El conflicto estaba servido… Rebobinemos, no hablemos en pasado y veamos qué observan los pájaros que vuelan más allá del aire. Los satélites nos muestran que la imaginación se ha convertido en pasmosa realidad, el Paso del Noroeste está a punto de abrirse y, en medio mundo, gerifaltes de todo cuño manejan con nuevas fiebres sus calculadoras haciendo astronómicas previsiones de beneficios.

Sea como fuere, siempre nos quedará la Sinfonía Antártica de Vaughan Williams, para soñar con el otro extremo helado de nuestro mundo… todavía «virgen».